2025.09.30

秋から始める!冬に備えるリフォーム・リノベーションの事例を紹介

夏の暑さが落ち着き、少しずつ涼しくなり始める秋。暑さが和らぎ、快適で過ごしやすいこの季節は、リフォーム・リノベーションにもピッタリの時期です。

特に、家の中にいても寒さを感じるようになったら、底冷え対策として秋のうちに断熱リフォームを済ませておくのがおすすめです。本格的に寒くなる前に、しっかりと住宅の断熱性を高めておけば、冬季も健康で快適に過ごせるようになるでしょう。

今回は冬に備えたリフォーム・リノベーションのアイデアと、活用できる補助金制度をご紹介します。

秋から冬にかけて気になる「底冷え」の原因

住宅の構造部のうち、特に寒さに影響を与えるのが窓・床・壁の断熱性や気密性です。ここでは、それぞれの箇所について、底冷えにつながる原因を見ていきましょう。

窓

家の中にいても寒さを感じてしまう場合は、まず窓のすき間の有無を疑ってみる必要があります。特に築年数が経過した住宅では、経年劣化によって窓にすき間が生じ、冷気が入り込んでいる可能性があります。

窓から冷気が足元へ流れ込む「コールドドラフト現象」も、底冷えを引き起こす原因の一つです。コールドドラフト現象とは、外気で冷えている窓や窓枠に室内の空気が触れることで冷やされ下降気流となり、部屋の中に冷たい風が流れ込んでいるように感じる現象のことです。

この現状が起こると、エアコンをつけていても足元はなかなか温まらず、暖房効率が大きく低下してしまいます。

床

暖かい空気は上昇し、冷たい空気は下降するという性質を持っているため、床のつくりや素材によって底冷えを感じやすくなるケースがあります。例えば、コンクリートは熱伝導率が高く、外気の影響を受けやすい性質を持っています。

そのため、床下がコンクリートの打ちっぱなしの場合は、床面も冷えてしまい底冷えを感じやすい環境となります。また、床下の構造だけでなく、床面の素材も冷えやすさに影響します。合板のフローリングは無垢材に比べて空気を含まないため、断熱性が低く、冷えやすいという性質を持っています。

壁

近年では高気密の木造住宅も増えてきていますが、木材でつくられた古い建売住宅などは、気密性や蓄熱性能が低く、室内の熱が外に逃げやすい傾向にあります。ちょっとしたすき間でも空気が出入りをし、室内の温度を不安定することも多いようです。

また、前述のようにコンクリートは素材そのものの熱伝導率が高いため、冬季には木造以上に冷え込んでしまうことがあります。

日本の住宅が抱える断熱性能の課題

国土交通省の資料では、住宅の「外皮平均熱貫流率(UA値)」の基準における国際比較データが示されています。外皮平均熱貫流率とは、外皮(屋根・壁・床・窓)から外部へ逃げてしまう熱量を外皮全体の表面積で割った平均値であり、数値が低いほど断熱性が高いことを示しているのです。

資料によれば、日本(東京)の省エネ基準は0.87、より厳しいとされるZEH基準でも0.60です。一方、外国に目を向けると、アメリカカリフォルニア州は0.42、ドイツは0.36、イギリスは0.32、スペイン(マドリード)で0.51と、いずれも日本のZEH基準よりはるかに厳しい水準が設けられていることが分かります。

欧米には日本より高緯度のエリアが多いということもありますが、日本が住宅の断熱性に課題を抱えているのは数字上でも把握できます。

冬の寒さに備えたリフォーム・リノベーションの事例を紹介

冬の寒さに備えるリフォーム・リノベーションでは、具体的にどのような施工が適しているのでしょうか。ここでは、秋のリフォーム・リノベーションで取り入れたいアイデアや設備などを、具体的なケースとともにご紹介します。

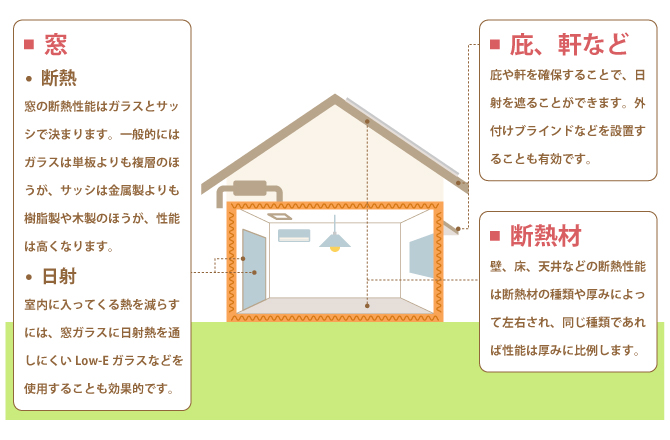

断熱性能の向上

秋は冬の寒さに備えて、断熱性能を向上させるのにピッタリな時期といえます。断熱リフォームの施工内容としては、次のような工事が挙げられます。

| 主な施工内容 | 工期の目安 |

|---|---|

| 壁の断熱材の施工 | 2週間~1ヶ月間 |

| 天井の断熱化 | 数日間 |

| 床下の断熱化 | 数日間 |

| 内窓(インナーサッシの施工) | 1~2日間 |

| 高断熱窓ガラスへの交換 | 1~2日間 |

| 玄関・勝手口(カバー工法) | 1日間 |

壁の断熱を行う場合は、一部のみでは十分な効果が期待できないため、全体をまとめて施工する必要があります。また、天井や床下も十分な断熱が行われていないようであれば、併せて工事を済ませておくのがおすすめです。

そして、窓の施工は住宅の気密性に関わる重要なポイントとなります。結露対策や防音対策にもつながるので、気になる場合はリフォームを検討してみるとよいでしょう。

また、見落としがちなのは玄関や勝手口の断熱性能の向上です。古いおすまいは玄関からリビングまでの廊下が寒く、トイレや浴室へ行く際にヒートショックを起こしてしまうケースがあります。

そしてコンロの火を使って料理をしていて暖かいはずのキッチンで、底冷えを感じている方が案外多いのも事実です。その原因の多くが古くなった勝手口の彩風ガラスのすき間からの冷気の流入や断熱性能がないアルミ製の勝手口によるコールドドラフト現象にあります。

なお、断熱リフォームをおすすめするケースは以下のとおりです。

・冷暖房費が高くなった

・結露やそれに伴うカビの発生が気になり始めた

条件によっては、後述する補助金を活用できる場合もあるので、前向きに検討してみましょう。

外壁塗装・屋根の補修

寒くなる冬に備えて、外壁や屋根などの外回りの状態を見直してみるのも一つです。外回りは常に風雨にさらされているため、歳月とともに劣化していくのが通常です。

そこで、外壁や屋根の塗装・補修を行うのもよいでしょう。秋は安定した気候によって塗装が乾きやすく、均一な仕上がりが期待できるのも利点です。

また、外壁塗装・屋根の塗装は、断熱塗料を用いることで断熱性能の向上にもつながります。外壁・屋根の塗装工事をおすすめするケースは、次のような場合が挙げられます。

・前回の塗装から10年以上経過している

・外壁のチョーキングやクラック、シーリング材の剥がれや割れが見られる

「チョーキング」とは、外壁を触ったときに、手に白い粉が付着する状態を指します。直射日光や風雨などによって、塗装の表面が劣化し始めている状態を示します。

また、「クラック」とは外壁のひび割れのことです。特に幅が0.3mm以上のものを「構造クラック」と呼び、これが見られる場合にはできるだけ早く補修を行う必要があります。

ほかにも、外壁やサッシ周りのシーリングの劣化が見られる場合は、早急に対応することが大切です。

水回りのリフォーム

寒くなる冬に向けて、浴室などの水回りのリフォームを進めるのもよいでしょう。

水回りの施工内容としては、次のようなものが挙げられます。

・トイレのリフォーム

・浴室のリフォーム

・洗面所のリフォーム

近年ではユニットバスの断熱性能も上がっており、浴室を丸ごと入れ替えることで断熱性が大幅に向上する可能性があります。また、浴室に窓がついていれば、内窓の設置や窓の交換で断熱性を高めることも可能です。

水回りのリフォームをおすすめするケースは以下のとおりです。。

・浴室や脱衣所の寒さが気になる

・老後に備えてバリアフリー性を高めたい

水回り設備の多くは、15~20年で寿命を迎えます。気になるポイントが複数ある場合は、まとめて依頼したほうがお得なケースが多いため、この機会に一斉リフォームを計画してみるのもおすすめです。

光熱費の削減と健康の効果

さらに、住宅の断熱性能が高まれば、室内の温度差が小さくなり、「ヒートショック」の予防にもつながります。ヒートショックとは、急激な温度差による血圧の変動が原因で、脳卒中や心臓発作、失神といった健康被害を引き起こす現象です。

特に脱衣所と浴室、あるいは室内とトイレの温度差によって発生することが多く、高齢者の主要な死亡原因の一つでもあります。また、国土交通省の資料では、住宅の断熱性と健康の関連データが示されています。

資料では冬季の死亡増加率は全国平均で17.5%となっており、特に温暖な地域での死亡率が増加している様子が示されています。一方で、断熱性能の向上が強化されている北海道では10%程度と、有意に冬季死亡増加率が下がっているのが特徴です。

このことからも、住宅の断熱性向上が人体へのリスクを低下させる可能性が読み取れます。

(出典:国土交通省『住宅の温熱環境と健康の関連~住環境が脳・循環器・呼吸器・運動器に及ぼす影響に関する調査から~』)

補助金を活用して賢くリフォーム・リノベーションを行おう

断熱リフォームに活用できる補助金制度

断熱リフォームに活用できる補助金制度には、次のようなものがあります。

・子育てグリーン住宅支援事業

・既存住宅の断熱リフォーム支援事業

・長期優良住宅化リフォーム推進事業

なかでも、特に活用しやすいのは、「先進的窓リノベ事業」と「子育てグリーン住宅支援事業」「既存住宅の断熱リフォーム支援事業」の3つです。先進的窓リノベ事業とは、断熱性の高い窓やドアへのリフォームを行う際に、最大200万円まで(補助率50%)が補助される制度です。

また、子育てグリーン住宅支援事業とは、「開口部や外壁、屋根、天井、床の断熱改修」あるいは「エコ住宅設備の設置」を行う際に活用できる補助金となります。既存住宅の断熱リフォーム支援事業とは、ガラスや窓、断熱材の導入といった一定の断熱リフォームに対して、最大120万円(補助率1/3以内)が支給される仕組みとなっています。

いずれも利用するためには一定の条件を満たす必要があるため、各運営主体のホームページを確認するとともに、施工を依頼する会社に相談してみるのがおすすめです。

バリアフリーリフォームに活用できる補助金制度

要介護者のために一定のバリアフリーリフォームを行う際には、「介護保険制度」による工事費用の補助が受けられます。具体的には、次のような工事が対象となります。

・段差の解消

・滑りの防止や移動の円滑化のための床、通路面の材料の変更

・引き戸などへの扉の取替え

・洋式便器などへの便器の取替え

ケアマネージャーへの相談などを条件に、最大20万円まで(実際の住宅改修費の9割相当額)が支給される仕組みです。また、それ以外にも、自治体が独自で助成制度を設けている場合があります。

以下のページから、地方公共団体が実施する住宅リフォーム支援制度をリサーチできるので、お住まいの地域の情報を調べてみるとよいでしょう。

(参考:一般社団法人住宅リフォーム推進協議会『地方公共団体における住宅リフォームに係わる支援制度検索サイト』)

【まとめ】冬支度を秋に始める意義

冬に向けた断熱リフォームで、快適な住環境を整えてみではいかがでしょうか。株式会社アップルホームは、大型リノベーションから水回りなどのピンポイントリフォームまで、幅広くご相談を受け付けています。

大掛かりなリフォームの場合は、仮住まいのご相談なども承っており、ワンストップでさまざまな悩みに対応できるのを強みとしています。埼玉県狭山市・入間市・所沢市・川越市のエリアでリフォーム・リノベーションをお考えの方は、ぜひ一度当社までご相談ください。